阪本です。

4月も後半、桜も散り初夏を感じさせる気候に入ってきました。先日の日曜日は、私が住む地域で5年ぶりに完全復活した玄武神社のやすらい祭りが行われました。桜と共に散り広がる疫病を花傘に集めて神社に封じ込めるという1年間の無病息災を祈願するお祭りです。

息子たちが参加するので、練習風景も少しだけ見ていましたが、祭りで練り歩く花形の鬼役、お囃子の笛の男の子たちは2週間、毎晩の練習。やんちゃな男の子たちの前に立って指導に当たる高校生や大人の方の熱気もすごいし、何だかいい空気です。短期間の力の入れようを感じます。こういった短期間の目標が明確な行事ってみんなの本気度が集結して、普段地域で顔見知りだったり遊んでいたりする間柄ではあるものの、普段とは違った場の中でそれぞれの強みが発揮できる場だなあと感じました〜ただ、私たちに見えるのはほんの短期間だけで、氏子町内会からの初穂料で何とかお祭りが継続し保存されています。この時期だけでなく、日々活動されている各町内の宮総代さんや踊りの保存会の方々のおかげ、そして声掛けなどもあり継続できていることも改めて知ることにつながりました。

さてさて、引き続きよりよい組織づくりからよりあたたかい豊かな社会をつくっていきたく発信していきますのでお付き合いください。

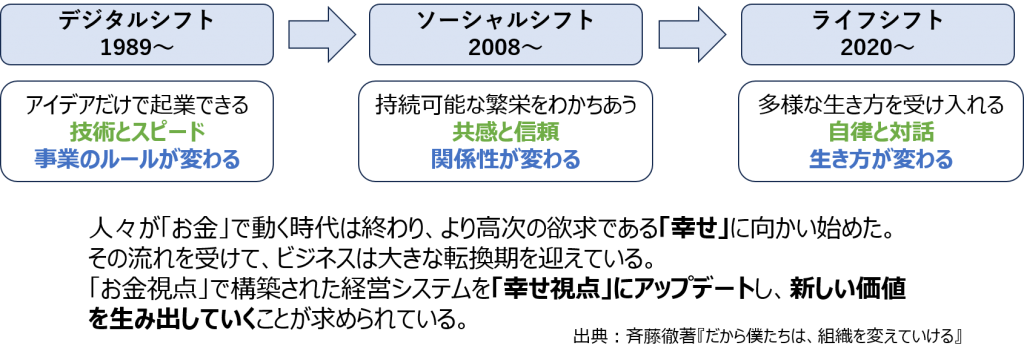

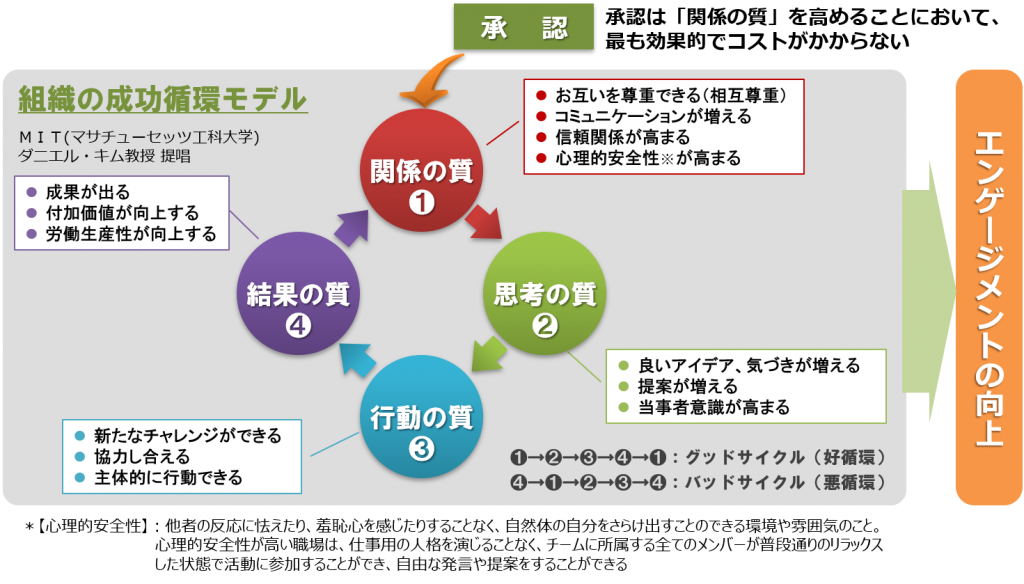

関係性から始まる、beから始まる

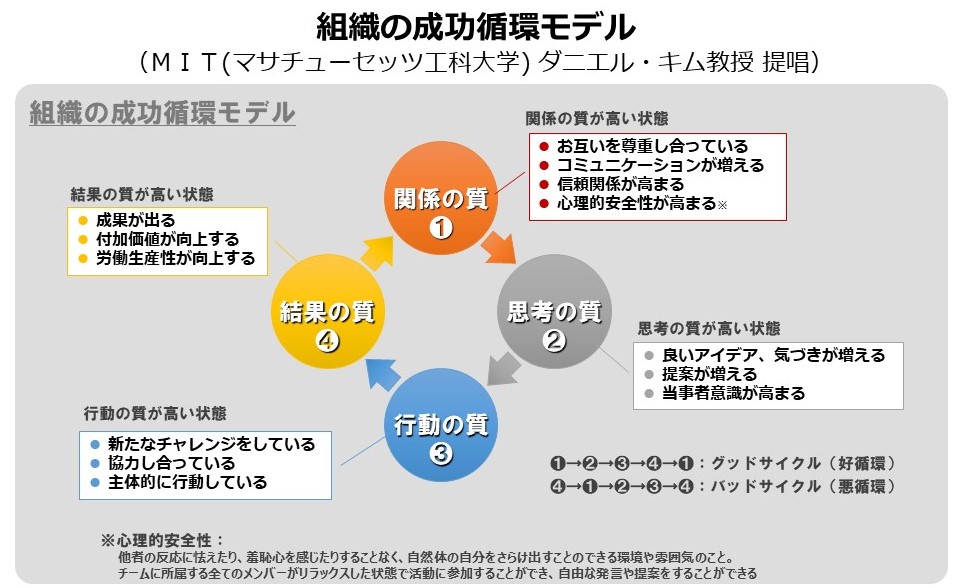

度々ご紹介している「関係性の質」もう一度復習的に・・・

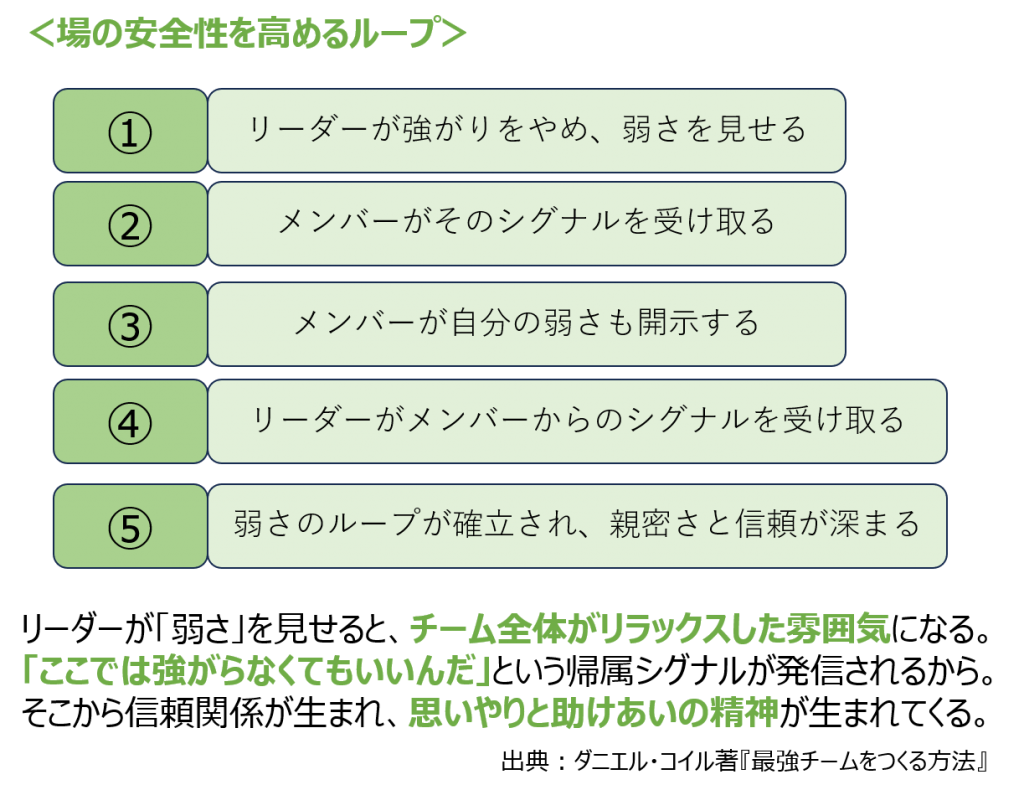

前回のブログでもご紹介した木村社長と先月に再びお話しする機会に恵まれ、また学びました。人と人の関係性、コミュニティは「いる」→「なる」があって「する」があるはずなのに、会社では「する」が先に来てしまっているからうまくいかなくなるだということ。「いる」があって「なる」ために、雑談を含めて考え方を話すこと、一緒にいて話す時間を増やすために、3ヶ月に1回の社員同士で企画する社会科見学をやっているそうです。期待や成果をベースとなる「する」が前提にならないように。ヒューマンビーイングがあるとチームワークが生まれて、助け合う組織ができてくる。当たり前のようなことながら、人間性が大切と言いながら目先にとらわれると、気づかないうちに機械的に扱ってしまうことがないでしょうか。丁寧に扱えなってしまうと信頼関係と関係性は一気に壊れてしまいます。

共感しあえる目的を語り合う

目標はなくてもいい、目的があればいい。以前にもご紹介したアグティさんの齋藤さんが言われていました。目標を達成したらそこどまり、本質的な意味を考えなくなってしまう、思考停止してしまうと。じゃあ売上や利益目標って何?社内に説明していますよね。小さな目標の積み重ねがあってこそ目的は達成されるし、年始や期の始まりに「経営目標」を発表されている会社もあると思います。ただそれはあくまでも「経過」であることを忘れてはいけません。あくまでも「目的」を達成するための手段が目標です。ひとりひとりの価値観や生きる目的は違うかもしれません。でも重なり合う部分を分かり合っていれば組織で一緒にやっていく価値を感じてもらえるはずです。メンバーそれぞれの違う部分を認め合い共感しあえること、立場が違うこと、分かり合えないことを前提に、わかろうとすること。今風の言葉で立場の違う相手とベクトルを合わせていくスキルのことを「エンパシー」と言ったりもしますね。

採用は入口が大切

先ほどの木村石鹸の木村社長のお話の中では「調整コストがかかりすぎる人は採用しない(大変さん、ネガティブ誇張ポジティブ矮小な人、心配症過ぎる人など)」と言われていました。ネガティブな人や心配症の人は必要だけど、周りによくない影響を与える人のことを「調整コストの高い人」として採用しないとしているそうです。そして「自分の機嫌を自分でとれるようになろう」と育成しているとのこと。とはいえ、社長が面接するのは最初だけ、あとの面接は幹部や現場の7人で面接し、一人でも×を付けたら採用しない、全員一致で採用とのことです。社長が決めるのではなくて現場が責任をもって採用する人、一緒の仲間になる人を決める、その基準は「する」ではないんですね。他の会社でも聞いたのが、やはり社長ではなく現場が採用を決めていく、そうすると現場も育つし、しっかりと自分事で思いを伝えようとする、そうすると「する」ではなくまずは「いる」ためにお互いのことを知ろうとする関係性から始まる組織になっていくことに直結しますね。

もう一つご紹介したい事例があります。京都にアミタホールディングスという会社があります。そこでは「入社」と言わずに「合流」というそうです。中途入社じゃなくて「中途合流」、入社説明会ではなく「合流説明会」。同じ夢の実現を目指す仲間に入るということを表しています。

ただ人不足といわれる今、特に小さな会社の採用では、最初から「夢」を目指すといった志が高い方ばかりとは限りません。ただ、採用時のマインド、「いる」ことができる関係性は大切です。採用の基準は、一日一緒に過ごしても苦痛じゃないかを確認しているという経営者の方がいたことを思い出します。まずは「いる」ことから、入社後の組織で共に働く「仲間」に「なる」ということ、そして初めて「する」ことができる。そこを育成し社会で活躍できる人材を育てる器であることも会社の社会的な役割です。

新入社員が入られた会社も多い時期、これまで書いてきたこととの重複もありますがお伝えしたくまとめてみました。今年度もよろしくお願いします。

より良い組織づくりについて、語り合いましょう。お気軽にお声がけください。

11月のブログhttps://accelc.co.jp/blog/jieigata/

中小企業診断士 阪本 純子

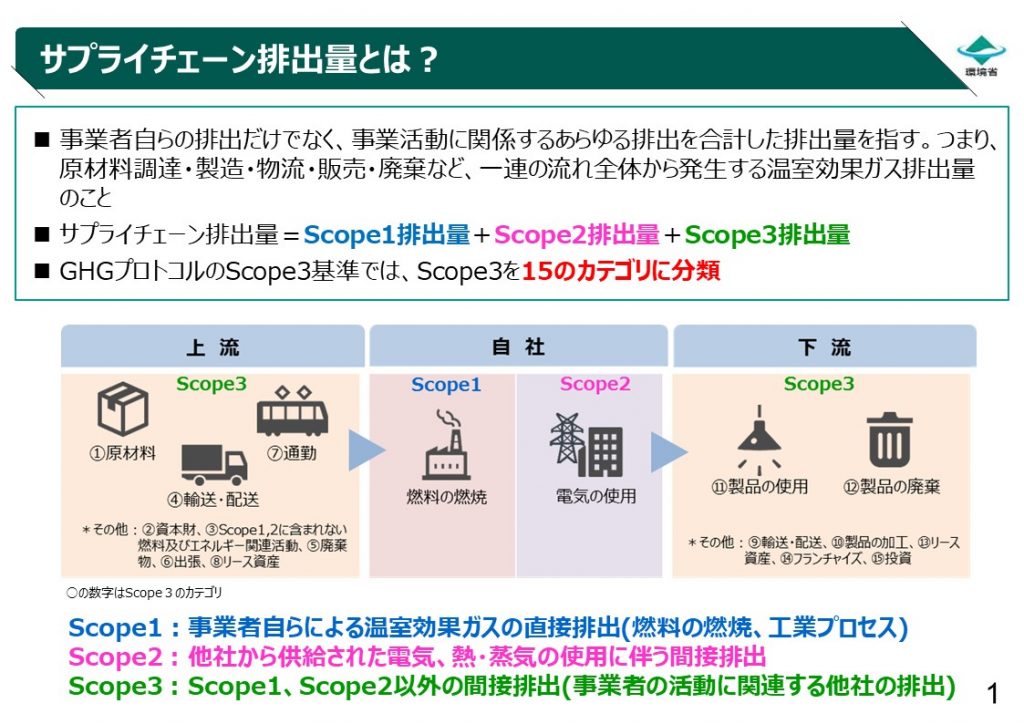

【上記は環境省の資料より】

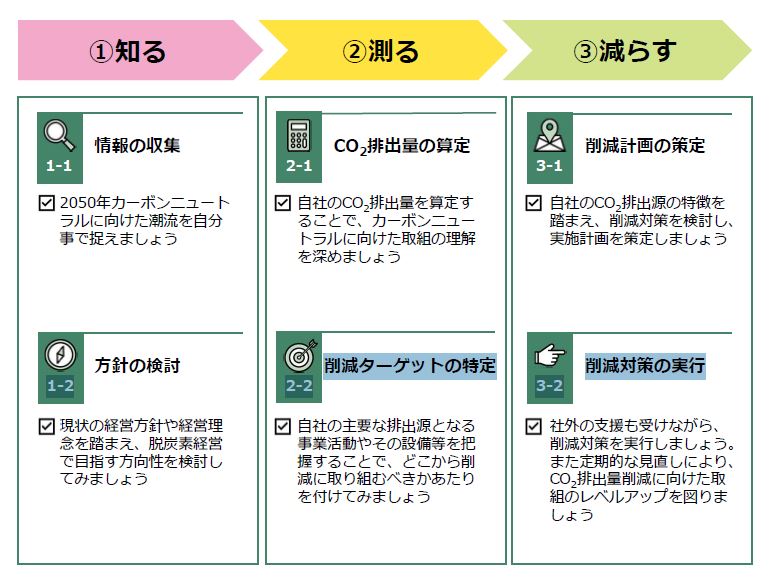

【上記は環境省の資料より】 【環境省 中小規模事業者向け脱炭素経営導入ハンドブックより】

【環境省 中小規模事業者向け脱炭素経営導入ハンドブックより】