こんにちは。浦出奈緒子です。

災害時にどのように対応するか、事前に予測し対策を行っておくための「事業継続力強化計画」。

6回目の今回は、

3事業継続力強化の内容(4)事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

です。

と、その前に・・・

今(2020年2月15日)、新型肺炎のコロナウィルスが世界的に拡大し、経済への影響も大きなものとなっています。

事業継続力強化計画は、事業を継続するにあたってのリスクに対する計画です。

地震や水害などで事業継続力強化計画を作成するのが一般的ですが、

このようなコロナウィルスなども対象となるのか、近畿経済産業局に聞いてみました。

回答は、「自社でコロナウィルスやインフルエンザなどが事業継続を図る上でリスクであると認識されているのであれば、対象となります」とのお話でした。

その場合、ハザードマップなどを貼り付ける欄には、文章などで想定される内容などを記載すればよろしいとのことでした。

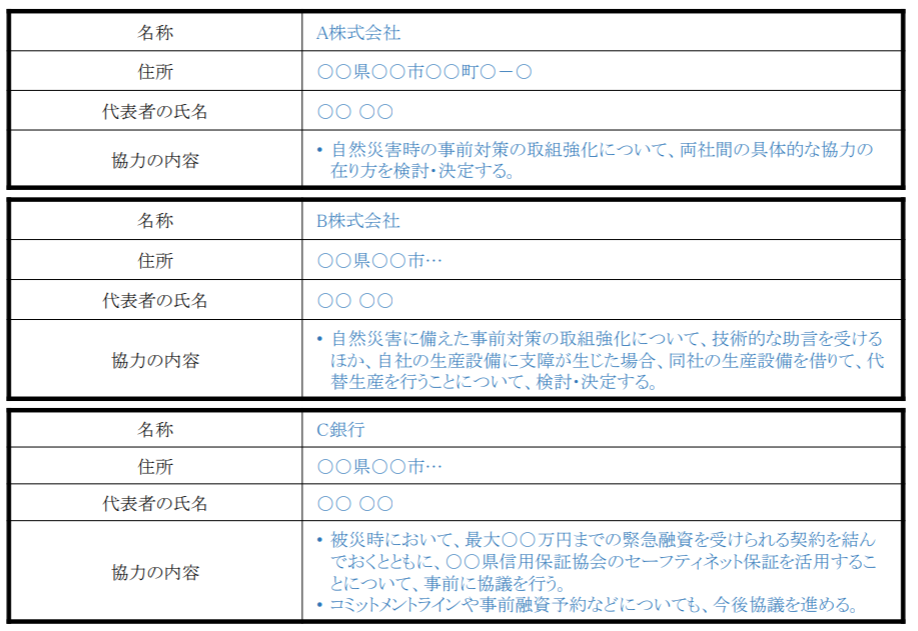

では、申請書の3(4)には下記のような表があります。

ここには、ご自身の会社が被災などで通常の業務遂行が困難になったとき、

御社直接の取引先だけでなく、その業界全体のサプライチェーンを滞らせないため、自社の業務を補完できる協力関係先を記載します。

すべての枠を埋める必要はありませんし、ない場合は空欄で提出できますが、この機会に関係先を検討されても良いかと思います。

協力内容には下記の記載例のように、その会社に委託できるものを記載したら、3(4)は完成です。

事業継続力強化計画は自社の被災時の想定だけでなく、業界全体の視点が入っているのがポイントです。

去年の台風19号では、例えば下請の金属部品の製造会社が水没したことで、自動車製造そのものができなくなる事態となりました。

在庫を極力抑えるジャストインタイムが定着したことで、被災時のリスクは大きくなっているとも言えます。

そこで、他社の協力を得て(想定していなかった事業者はこの機会に検討と協力関係の構築を行ってもらい)業界全体への影響を最小限に抑え、国全体の経済への影響を極力少なくしたい、という政府の思いが反映されていると思います。

ちなみに、事業継続力強化計画は自社だけで作成する計画のほか、複数社で連携して計画を作成する連携型もあります。

今日現在、近畿地区では連携型での認定は1件もありませんが、国の連携体制構築を促したいという方針が形になっているように感じます。